新闻资讯

湖南设计:以“青·阅读”开启一场以书为光的认知迁徙

4月23日,世界读书日,湖南设计团委组织开展“青·阅读”活动。青年们开启了一场以书为光的认知迁徙,春日里蛰伏的创想正在“学习型组织”的土壤里萌发。

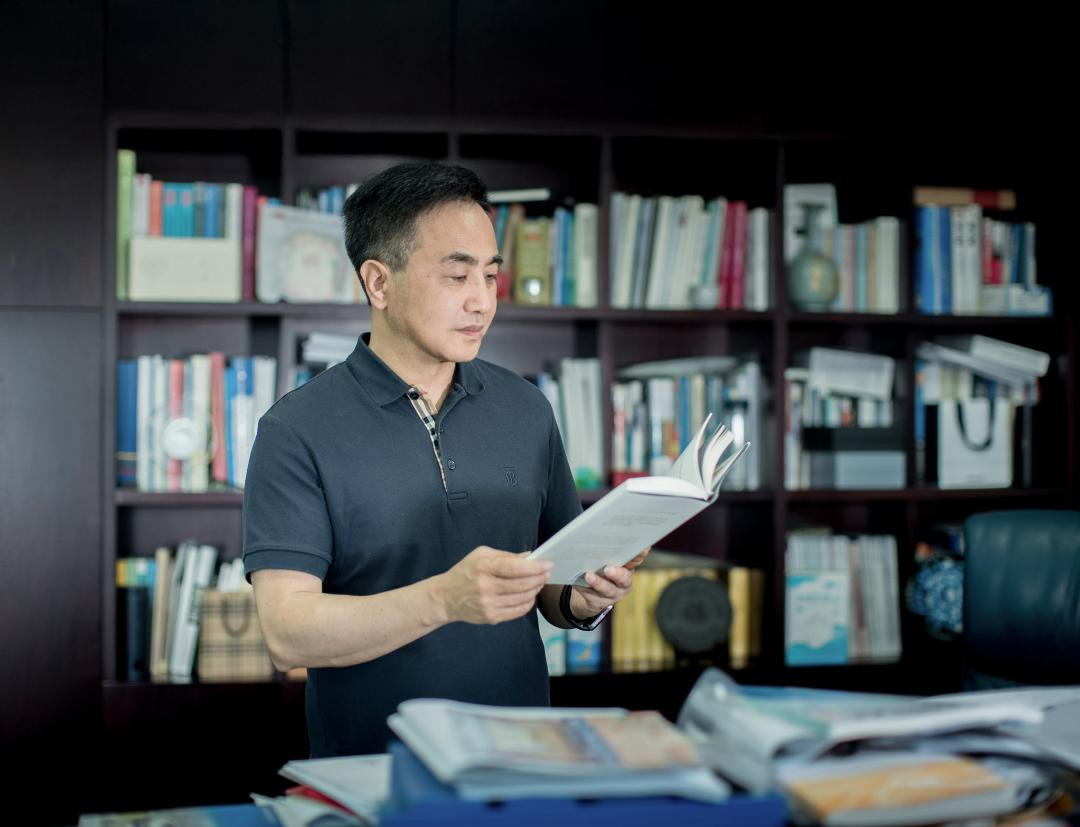

公司负责人为青年团员挑选并赠送《全球科技通史》,并寄语:“科技是丈量文明的标尺,创新是驱动未来的引擎。这本书凝千年智慧,藏破界密钥。愿你以史为鉴,拓新境,筑未来,用科技之光擘画职业发展新图景。”

为进一步鼓励青年员工多读书、读好书,公司团委联合数字科技中心在阅览室开设“青·阅读”专区,精心挑选了适合青年职工阅读的各类书籍,涵盖技术、科技、管理、文学、历史等多个领域,为大家提供交流思想、分享感悟的平台,让阅读成为一种享受、一种习惯。

8位青年领读人分别精心推荐了一本自己喜爱的书籍:

1.刘雅忻

“和熟悉的事物告别,这是大人也不擅长的事。”——《外面是夏天》

《外面是夏天》围绕七则关于“失去”的故事,构建了一面映照当代都市人精神困境的棱镜,更与中国当下的社会现实形成深刻共振。在高速城市化与消费主义浪潮中,我们这一代的年轻人很容易在工作和生活中产生一种“丧失感”,觉得人生失去了价值和意义。但其实,我们每个人都和时代有着密不可分的关系。如何找到自己与时代的连接点,在行业浪潮与个人发展之间找到微妙而前进的奋斗支点,是我们需要长期思考的命题。

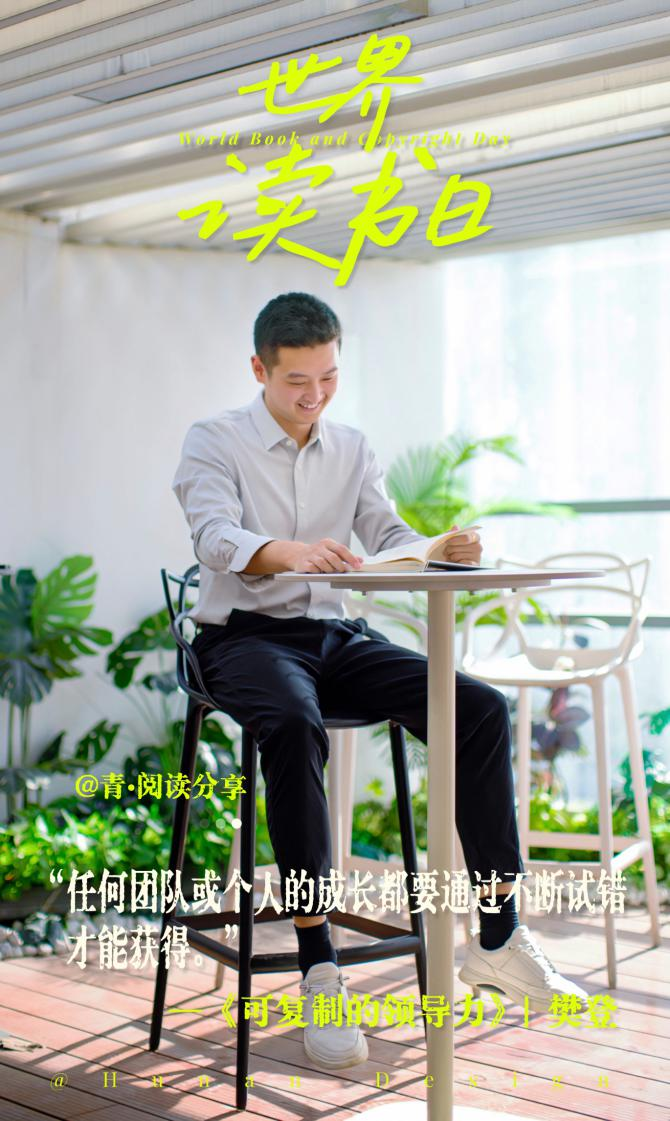

2.吕扬涛

“任何团队或个人的成长都要通过不断试错才能获得。”——《可复制的领导力》

《可复制的领导力》把晦涩的领导力概念拆解成一套套实用方法。书中强调的“沟通视窗”,将信息分为公开、隐私、盲点、潜能四个象限,极大地改变了我与领导、同事们的交流方式。我开始主动扩大公开象限,分享工作思路与经验,不仅增进了彼此信任,还提升了团队协作效率。曾经,因信息不对称导致项目进度受阻,如今巧用“沟通视窗”,类似情况大幅减少。

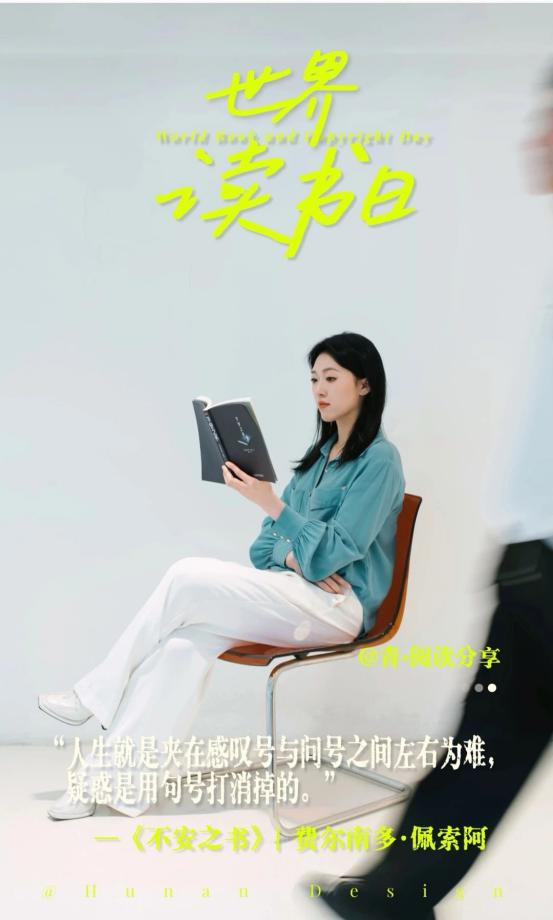

3.陈琳尧

“人生就是夹在感叹号与问号之间左右为难,疑惑是用句号打消掉的。”——《不安之书》

《不安之书》中分裂自我的实验成为我在工作中的破局之道。面对品牌运营、搭建媒体矩阵、统筹学术活动等陌生领域,我尝试化身“旁观的研究员”和“潜在的合作伙伴”,以多重身份审视工作逻辑。这种主动分裂反而消解了焦虑,让“不安”成为创新的催化剂。

4.刘鑫杰

“在生活和工作中取得平衡点,将两种模式调和成互相促进的健康状态。”——《马斯克传》

读书之选,因人而异。于我而言,阅读是为了减负,去暂别信息大爆炸时代,顺便拓宽视野。但凡能看进脑子、融入心里的就是好书。要称得上热衷,非“史书”“传记”类莫属。享受跨时空对话,将史事推倒重演,以品析过去,来明鉴当下,进而洞察未来。

5.王傲梅丽

“行为既是掌握它的人的财产,也是人们共有的财产。” ——《共有性:行为的生产》

《共有性:行为的生产》提供了从“空间控制”到 “行为赋能”的实践路径,展现了“共有性”如何通过可触摸的细节连接个体。 对建筑设计师而言,这不仅是理论颠覆,更是“去专业化”的行动指南 ——当我们将视角从宏大蓝图转向生活切片,就会发现始于使用者与设计者共同创造的真正有生命力的空间,让建筑回归为人服务的本质。

6.李侯卫

“生活是属于每个人自己的感受,不属于任何别人的看法。”——《活着》

《活着》以凝练的文字描绘出福贵在岁月长河中漫长而坎坷的生命旅程。我也常思索,既然终点终将归于宁静,为何还要日复一日全力以赴地奔赴明天?福贵的故事提醒了我:生命最珍贵的意义或许在于承受与坚持,活着本身便是对生命最动人的礼赞。

7.陈垚霖

“学会思考比学会知识更重要。”——《跃迁:成为高手的技术》

《跃迁:成为高手的技术》中的"跃迁"理论,帮助读者突破自身限制,实现能力和思维的升级。书中强调的跨界连接、即时反馈和持续迭代等方法,让我学会通过专注与迭代提升项目管理水平,借助跨界思维推动技术创新,在实践中建立高效的反馈机制,才能更好地适应AI时代的工作节奏。

8.戴余庆

“自由不等于免费。”——《经济学讲义》

薛兆丰老师的《经济学讲义》颠覆了我对经济学的认知,原来它可以这么有趣和简单。书中用大量真实鲜活的案例,在读者意想不到的场景上进行经济学分析,让读者轻而易举地获得成本、交易和信息不对称等与个人生活密切相关的经济学知识。学点经济学,可以从这本书开始。

“未来属于青年,希望寄予青年。”当青年开始从人类文明的高度审视自身,当学习与发展目标深度咬合,那些认真读书、躬身实践的年轻人在书页间勾画的笔记、交流中迸发的火花,终将凝聚成推动行业进步的青春力量,在属于他们的时代海图上,标注出前人未曾抵达的新大陆。

撰 稿:凌 晨 邓 捷

责 编:何 盼

初 核:岳 晏

复 核:徐文厚

审 定:王环斌